から

ミウラは始まりました

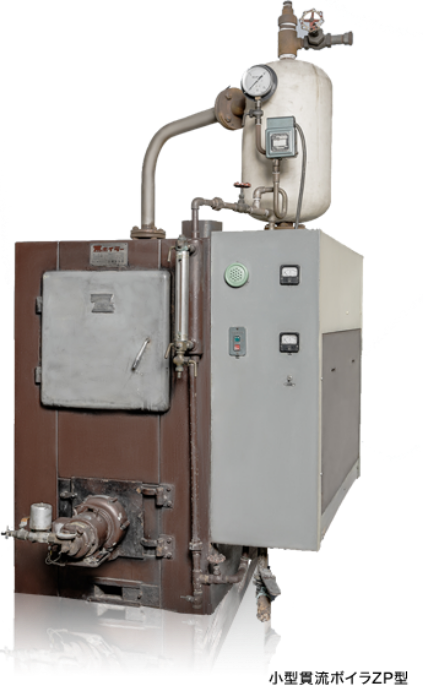

1956年、三浦保は新規事業としてボイラの開発を開始し、1959年に小型貫流ボイラZP型「Zボイラ」が完成しました。アルファベット順最後の文字「Z」には「最終、これ以上のものはない」という意味が込められています。

ZP型は、小型でコンパクト、価格が安く、誰でも簡単に運転できることから、中小企業のお客様に「先見力」と「創造力」を持ったボイラとして爆発的な支持をいただきました。

それから半世紀の間、ミウラは新しい挑戦を重ね、ボイラ業界にイノベーションを起こしてきました。

ここではミウラの起源となったボイラについてお伝えします。

ボイラとは?

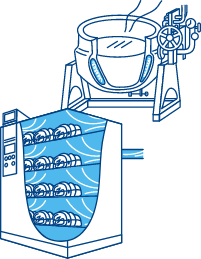

ボイラは、密閉された容器の中に水を入れて加熱し、

蒸気や温水を作り出す機械です。

第一次産業革命にボイラが誕生

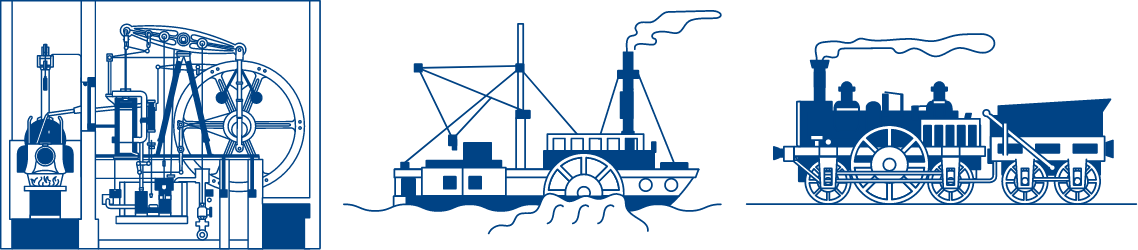

ボイラの誕生は古く、18世紀の第一次産業革命にまでさかのぼります。

それまで手作業で行なっていた綿織り物などの仕事が機械化。

さらに、それらの機械を動かす動力として蒸気(ボイラの原型が誕生)が利用され、生産力向上に貢献しました。

また、ボイラをもとに、蒸気機関が開発され、交通機関へ応用されたことで、遠くまで効率的に人やモノを輸送できるようになりました。

蒸気機関は内燃機関へと移り変わりましたが、ボイラは今も熱源の主役として様々なところで活用されています。

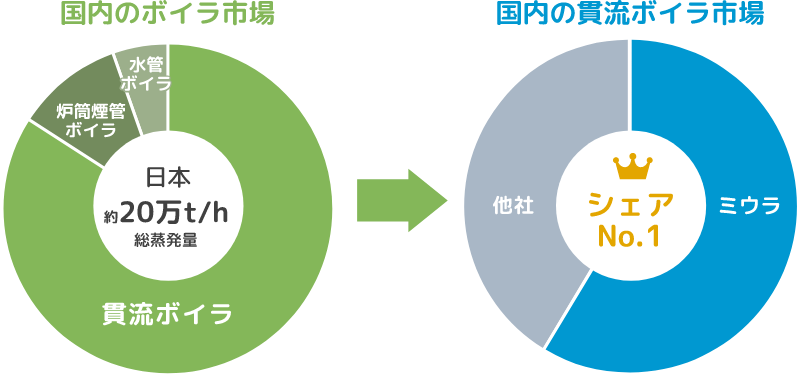

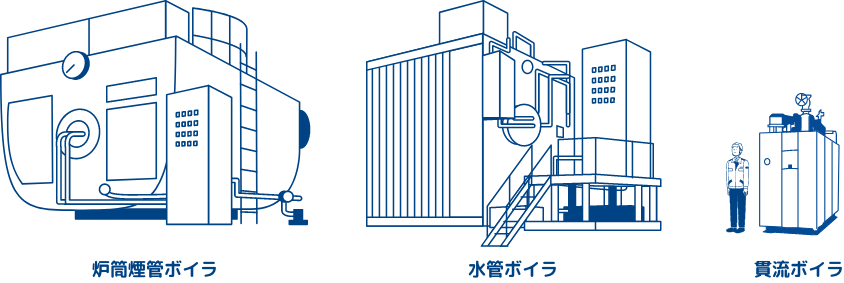

小型貫流ボイラが産業用ボイラの主流へ

発電事業等大容量タイプを除いた産業用ボイラ市場では、炉筒煙管ボイラや水管ボイラが主流でしたが、1959年に貫流ボイラが誕生し約半世紀の間に産業用ボイラ市場の約8割が貫流ボイラに移行しました。

現在、国内で使用される貫流ボイラの約6割をミウラのボイラが占めています。

国内の業界シェア

※発電事業の大容量ボイラを除く(2023年3月自社調べ)

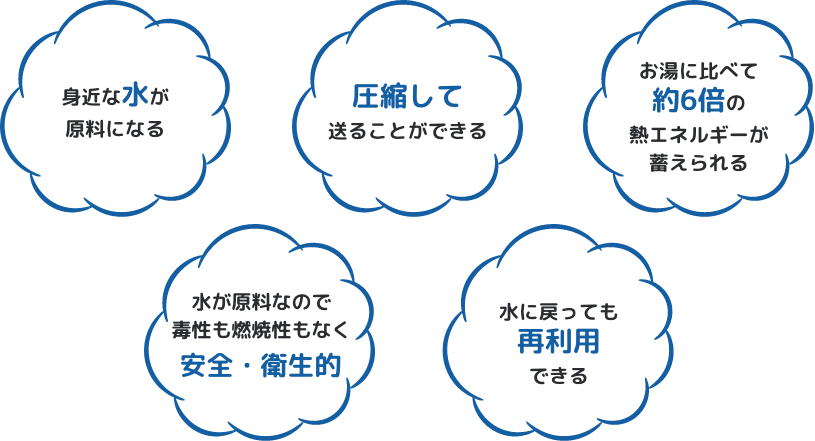

蒸気は何に使われるの?

蒸気は、水を蒸気にするために加えられた熱量を蓄え、

熱エネルギーとして様々な用途に利用できます。

蒸気のメリットは?

蒸気はどこで使われているの?

ミウラのイノベーション

ミウラは業界に先駆け、

様々なイノベーションを起こしてきました。

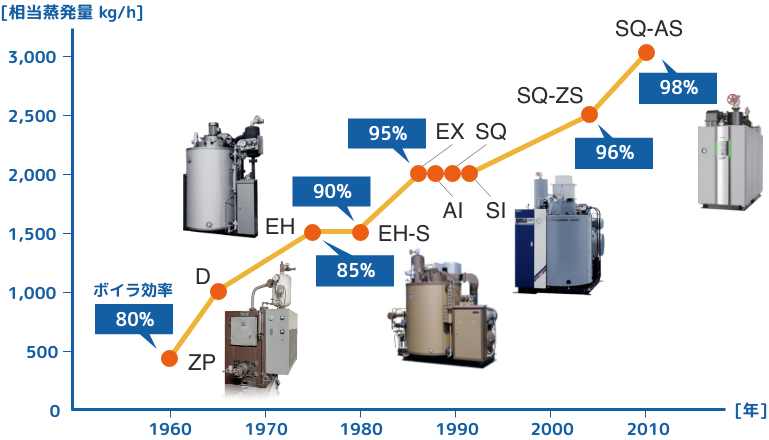

ボイラ性能の追求

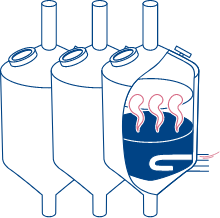

小型貫流ボイラは、法的に圧力が10kgf/cm2以下、伝熱面積が10m2以下と定められています。その規定の中でエネルギーを無駄なく作り出すために、ミウラはボイラ効率を向上させる取組みを続けてきました。

ボイラ効率80%だった初号機ZP型から、今ではボイラ効率98%にまで進化し、運転条件により排ガス中の潜熱まで回収を行うためシステム効率100%を達成しています。

さらに環境に配慮した低NOx化も進み、国内のみならず世界の環境問題に貢献しています。

貫流ボイラの進歩

ボイラ性能を高い水準で保つメンテナンス

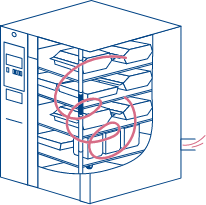

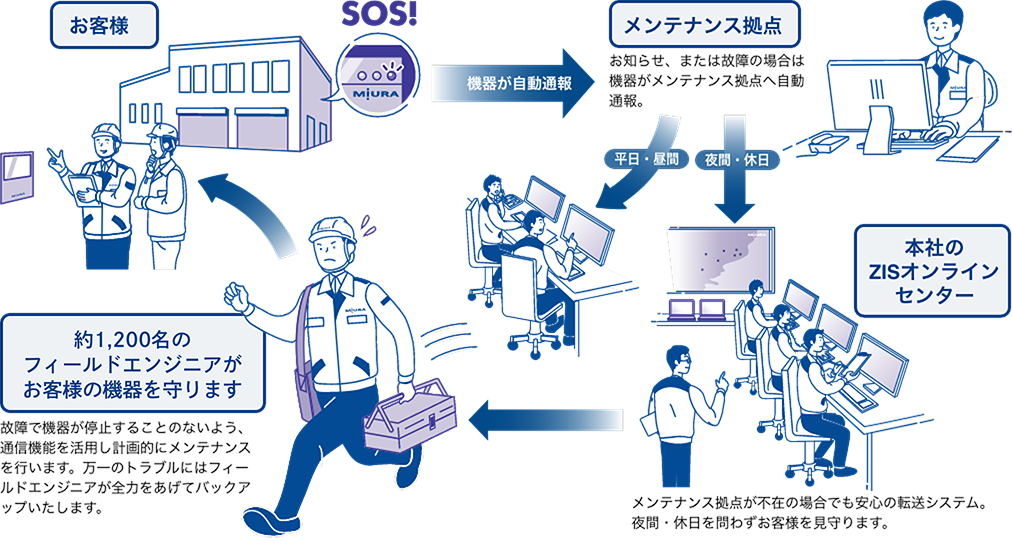

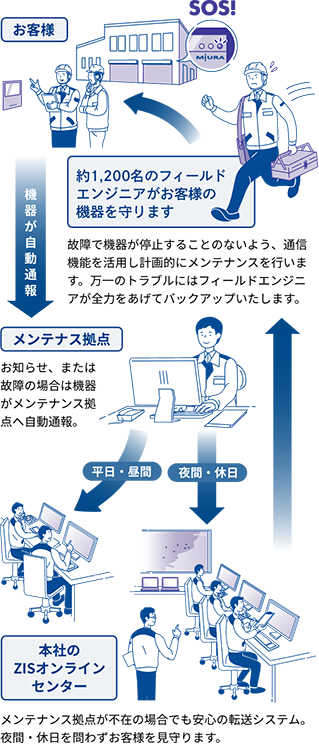

高性能ボイラは精密機器です。お客様に安心して長くお使いいただくため、ボイラのメンテナンスは必要不可欠です。ミウラ独自のメーカーメンテナンスを行うことで、トラブルを未然に防止するとともに、高い水準で安定した性能を維持することが可能です。

さらに機器を通信でつなげることで、24時間365日安心のオンラインメンテナンス®を提供しています。

ZM契約 (有料メンテナンス点検制度)の開始

ZMP契約制度を開始

蒸気ボイラAI型が発売され、

オンラインメンテナンスを開始

ZM契約 (有料メンテナンス点検制度)の開始

ZMP契約制度を開始

蒸気ボイラAI型が発売され、

オンラインメンテナンスを開始

24時間365日安心の

オンラインメンテナンス

安心の24時間365日サポート

休日・夜間は、ミウラコネクトセンターが対応。内容に応じてお客様に連絡をいたします。また、緊急で出向が必要な場合は、担当拠点と連絡をとり、フィールドエンジニアがバックアップいたします。

約1,200名のフィールドエンジニアがお客様をサポートします

全国に約100ヶ所のネットワークと約1,200名のフィールドエンジニアにより機動性に富んだメンテナンス活動で迅速に対応します。故障で機器が停止することのないよう、通信機能を活用して計画的にメンテナンスを行っています。ミウラのフィールドエンジニアはタブレット端末を携帯しており、遠隔地からでも機器へ通信を行い、状況確認が可能となっています。

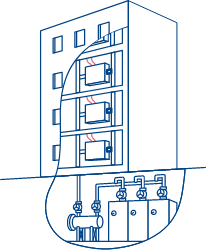

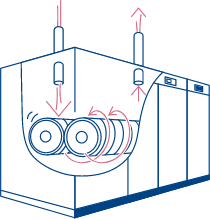

MI(多缶設置)システムの開発

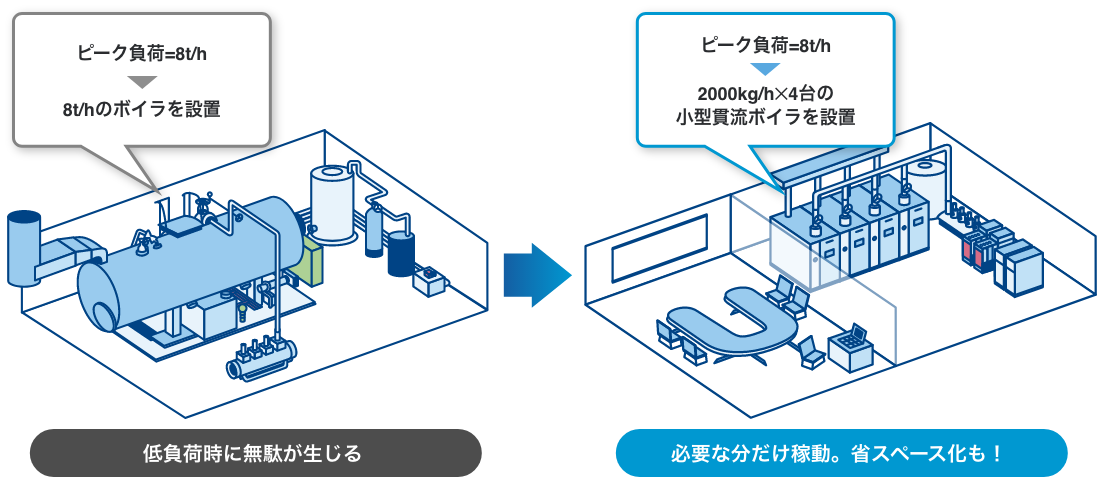

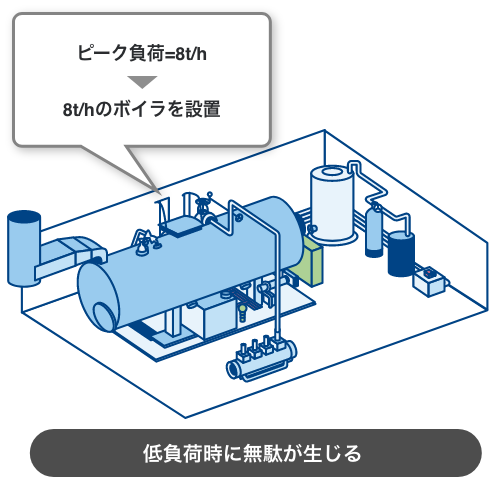

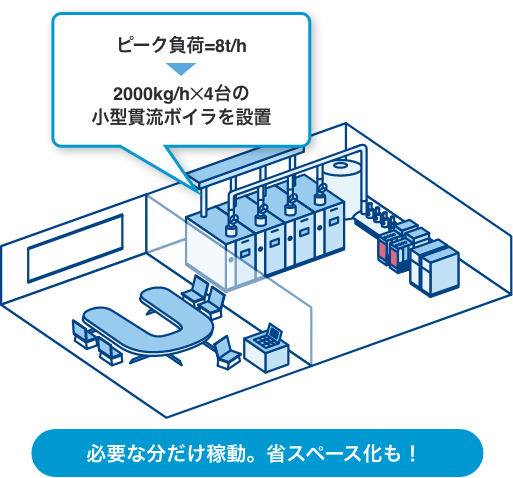

産業用ボイラ市場を小型貫流ボイラに入れ替えた立役者がMIシステム(エムアイシステム®)と言えます。設備投資はピーク負荷でのボイラ容量が必要ですが、工場のボイラは常に全能力で運転するわけではありません。

例えばピーク負荷の蒸気容量が8t/hの場合、旧来は8t/hボイラを設置していましたが、MIシステムにより2000kg/h小型貫流ボイラを4台設置することで、必要な容量だけボイラを稼動させることが可能に。

MIシステムは、大幅な省エネルギーに貢献しているのです。

次世代エネルギーを手に入れる

ミウラでは、2017年1⽉に⽇本で初めて※CO2排出ゼロのクリーンエネルギーとして注⽬されている⽔素を燃料とするボイラの商品化を⾏いました。

また2023年9⽉には、従来より販売していた電気ボイラに新法規へ適合する容量のラインアップを追加しました。

現在では、アンモニア・e-methane(イーメタン)等、さらに次世代を⾒据えたエネルギーを活⽤したボイラの開発に取り組んでいます。

※三浦工業調べ